蓬中村新貌

德居里公園風光旖旎

健身長廊一角

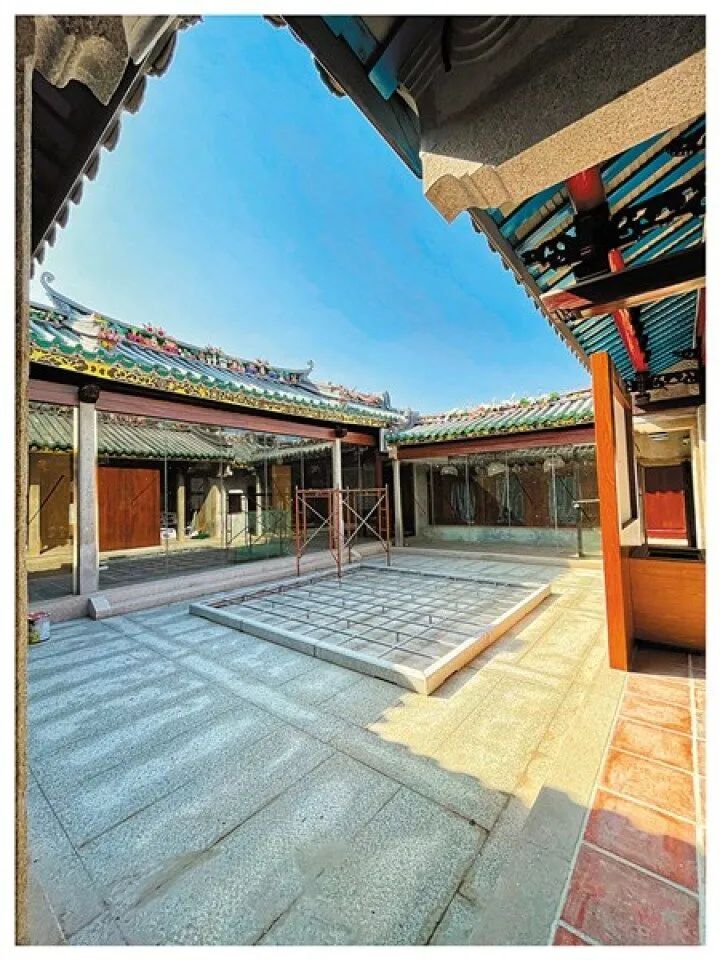

謝氏宗祠易初廳

“僑胞之家”設立的僑鄉蓬中宣傳欄

建設中的外砂華僑歷史文化展覽館

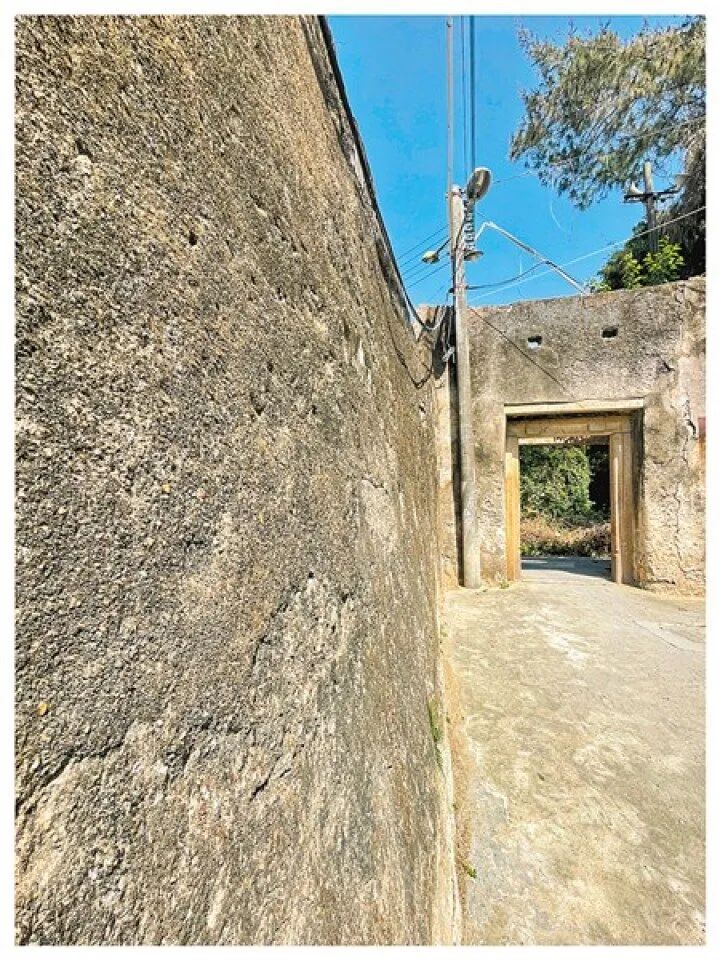

保存完好的老村門和老村圍墻

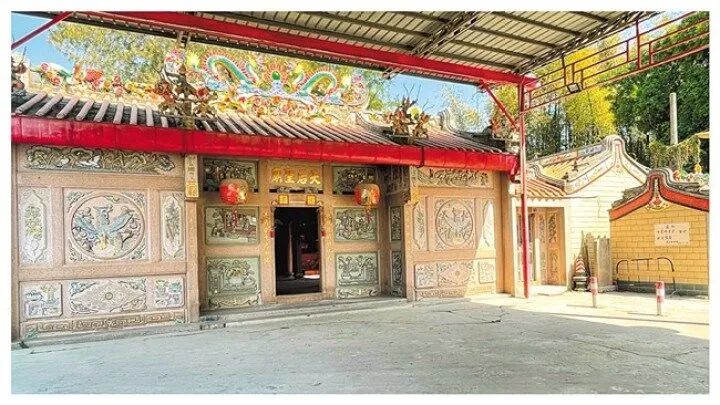

位于村東側的媽祖廟

蓬中村是龍湖區外砂街道第一大村,現有總人口14500多人,是泰國僑領、正大集團創始人謝易初先生的故鄉。蓬中村旅外鄉親有近20000人,主要分布在泰國、馬來西亞、新加坡、印尼及香港等地,是廣東省著名僑鄉。近年來,在海內外鄉親的大力支持下,借助鄉村振興的春風,蓬中村從原來以農業為主的鄉村,逐步形成了多業并舉的發展格局,城鎮化發展更是日新月異。

走進蓬中村,只見街市車水馬龍,處處可見文化廣場、休閑景區、健身場所,同時,村里又保留著古色古香的戲臺及祠堂老宅,以現代理念維護傳承村居的文化根脈。

雜亂池塘變身休閑景觀

走進蓬中村的德居里公園,只見清澈的池塘邊環繞著亭臺水榭、假山棧道,周圍綠樹繁茂,鮮花盛放。池水清澈倒映著藍天白云,而水面時不時泛起微瀾,原來是魚兒在跳躍。

據村委負責人介紹,德居里公園占地35畝,是利用村里原有的池塘及田園改建而成,公園修建了一條休閑步道,直通外砂街道的迎賓路,外村人沿著這條休閑步道來到德居里公園,都會被這一處美景所吸引。現如今,公園不只是本村村民的游樂場所,也是遠近聞名的一處休閑景觀,每逢周末或節假日,不少游人會在這里散步觀景、喝茶、釣魚,小孩在池邊的沙地玩沙,呈現一派歡樂祥和的場景。

近年來蓬中村借助鄉村振興的契機,利用海內外鄉親眾多的優勢,逐步為村民創造了一個幸福安居的美好人居環境。首先是通過拆除違建,還路于民,提高村居衛生環境,解決了村道路窄、停車難、市場臟等困擾村民的問題;接著是污水管網鋪設及小型污水處理設備的建設,使整個村居徹底擺脫了黑臭水體的困擾,原來的大刈池、艮公池等幾處池塘,都分別進行了重新改造利用,成為村里的休閑景觀和村民們的活動場地。村里建成了長1200米的健身長廊,配套有籃球場、羽毛球場、各種健身器材,成為群眾休閑健身、娛樂的場所。

古祠堂承載最濃宗親情

蓬中村至今保留著眾多古祠堂及潮汕民居,其中傳統民居有480座,宗祠及祠堂27座,此外還有10處廟宇,以及眾多有著悠久歷史的匾額、碑刻、楹聯。保存至今的古建筑群,是蓬中村歷史的鮮活見證,更是旅外鄉親永遠的鄉愁。

建于明代萬歷至天啟年間的謝氏宗祠,是蓬中村具有代表性的祠堂之一。這是一座集嵌瓷、木雕、石雕、彩繪等潮汕傳統建筑藝術于一身的古祠堂,總面積3783平方米,祠堂雕欄畫棟,工藝精湛,是龍湖區不可移動文物。每年眾多海內外謝氏鄉親都會前來謝氏宗祠祭祖,共敘鄉誼。特別是農歷九月十五日謝氏宗祠祭拜祖先,海內外鄉親一起參加祭拜活動,已形成規模。一代代謝氏族親,不管身處海內海外,家鄉祖祠,都是他們永遠的牽掛,是維系宗族人文情懷的堅韌紐帶。

謝氏宗祠于晚清時曾設塾授課,稱“競智私塾”,后改為“競智學校”。由于歷經滄桑,年久失修,宗祠殘破不堪,1997年,在眾族親的倡導下,謝國民、謝子昂、謝紹清等海內外宗親紛紛捐出巨資對宗祠進行了全面的重建,使祖祠重煥異彩。

修繕一新的謝氏宗祠正中陳設龕位,供奉祖先,每年祭祖宴請及戲班演出都在這里進行;兩側設有四座僑領館,分別是易初廳、春桂廳、奕如廳、得槐廳,以謝氏僑領俊彥名字命名。

在易初廳,正中掛著謝氏三兄弟謝易初、謝少白、謝少飛的照片,周圍則是家族成員歷年來回國回鄉參與各種社會活動的照片。外砂謝氏宗祠聯誼會會長謝玉坤告訴記者,正大集團家族不管是謝易初三兄弟,還是其后代子孫,無不心系桑梓,每年都有族人回家鄉祭祖并看望鄉里族親,還積極參與家鄉修路、修祠堂、建學校、建老年人協會,資助單親貧困家庭等公益活動。近年來,家族第二代、第三代、第四代子孫常回家祭祖,接力傳承家鄉的宗族情懷。

為更好地服務僑胞,增進僑誼,蓬中村確定利用村文體廣場旁邊原有三個破舊老禮堂(謝氏祖祠一座、謝氏良祖祠、謝氏祖祠二座)改造建設外砂華僑歷史文化展覽館、僑胞之家和華僑聯誼中心,修繕工程屬龍湖區農村人居環境整治項目,于2022年03月啟動,預計三個項目需投入資金約1200萬元,分三期進行。去年,適逢謝國民先生侄子、正大集團資深副董事長、中國生物制藥有限公司董事長謝炳先生回梓懇親,在了解家鄉的建設規劃后,當即拍板捐資500萬元支持項目建設。

目前,一期項目外砂華僑歷史文化展覽館正在建設中。記者在現場看到,展館內部布局已見雛形,分為“外砂華僑史、外砂華僑貢獻與新風貌、華僑過番主題墻、正大集團與謝易初家族”四個部分,將全面展現外砂眾多華僑過番、創業的歷史,僑鄉風貌,以及正大集團等愛國僑胞熱心家鄉公益事業,支持家鄉建設的情況。另外二、三期項目僑胞之家和華僑聯誼中心也已著手規劃籌建中。

根親文化是蓬中村用以繼承優良傳統,聯絡海內外鄉親的文化紐帶。通過對三個舊祠堂的改造,進一步完善了僑鄉環境,為更好地聯僑務僑、增進僑誼,助推鄉村振興發揮了積極作用。

滄桑舊址留存鄉愁記憶

蓬中,古時稱金砂鄉、中社鄉、外砂謝厝。相傳是宋末(1200-1279年)由福建莆田人遷移至此,至今已有近800年歷史。

據村委文書謝東來介紹,舊時蓬中村東面臨海,村東的媽祖宮廣場是最古老的創祖地,保存了很多具有年代感的古舊遺址。像金砂鄉亭、媽祖廟、老戲臺、茶亭、老村圍墻、老村門等等,村里在進行人居環境改造的同時,有意保留下這些古舊的歷史遺跡,讓回鄉的旅外鄉親可以從中感受到親切的往時記憶。

據介紹,村里眾多華僑,就是從這里乘船出海的。出海之前,他們會在媽祖廟誠心祈福,祈求媽祖保佑他們出海順利。媽祖廟前有一座涼亭,名為“茶亭”,是村民離開家鄉之前歇腳的地方,在這里再喝上一杯家鄉茶,唇齒間留下難忘的余香。

古戲臺和老村圍墻,則和每年的民俗活動記憶緊密聯結。謝東來說,以往農歷正月十七村里會舉行游神活動,主要活動地點就在現存的古圍墻和古村門附近,這里的古村門與鄰村相隔,兩村在活動時會互相打鬧,激烈而充滿趣味。對面的古戲臺原來只是一個小小的石墩,2017年才改建成大戲臺。每年農歷三月二十三日媽祖生,這里就會“大鬧熱”,請來戲班連續三晚演戲。

村老年人活動中心還有一棵140多年樹齡的芒果樹,如今依然枝繁葉茂,每到成熟季節碩果累累。很多華僑少小離家之前,都吃過故鄉香甜的芒果,老大回歸之時,芒果依舊掛滿枝頭,成為他們最為熟悉的“家鄉味道”。

從純農村到擁有 企業近1000家

蓬中村的傳統經濟一直以農業為主,1983年以前,村集體雖然有辦柑場、糧食加工廠、腌制廠、草席廠、貝灰廠、墻紙廠、建筑隊等,但長期以來實行集體經濟管理模式,農戶收效低微,生活十分艱苦。改革開放后,蓬中村借助優越的地理位置,加上眾多海外僑胞的大力支持,經濟得到迅速發展。近年來圍繞鄉村振興戰略,切實抓好基層整治和建設工作,大大地改善了鄉村的生產生活環境,促進經濟和社會各項事業的迅速發展,先后被評為全國民主法治示范村、全國社區僑務工作示范單位和明星社區、省先進基層黨組織、省文明單位、市宜居村莊等。

近年來,該村通過配合推進特色小鎮、龍東產業園區等市、區重點項目建設,科學定位全村未來發展規劃,制定舊村改造規劃、工業片區建設規劃、市場改造規劃、商住建設用地規劃等一系列建設規劃,其中最大的規劃建設項目就位于龍東工業園區。

該村在征地的基礎上,合理用好集體土地資源,規劃建設工業園和農民公寓,解決企業的生產需求和村民的居住條件。同時,深入挖掘經濟增長點,扶持培植特色產業,做大做強電商經濟,努力走新城鎮化、城鄉融合發展的新路子。目前,該村涌現了“蓬盛實業有限公司”“錦駿房地產開發公司”2家知名企業和“潮訊青創中心”,腌制、毛織、玩具生產企業和電商及餐飲、快遞運輸服務企業近千家。

投資7000多萬元整治人居環境

經濟的發展帶動了社會的進步。蓬中村領導班子按照新時代黨建引領基層治理的工作部署和實施鄉村振興戰略的工作方案,把鄉村振興同文明創建和人居環境整治建設等工作結合起來,著力綜合整治和建設,努力提升村民生活水平和生活質量。

近年來,通過“三清三拆三化”、完善相關配套設施建設等措施,大力實施“農村人居環境綜合大整治,建設美麗鄉村大行動”,先后投資近2000萬元,完成了金蓬路“水浸街”和直溪污水溝整治工程和學校路“水浸街”改造工程;并在上級的支持下,投資5170萬元,完成了蓬中綜合市場、蓬中文體廣場和村主干道的升級改造,以及艮公池景觀休閑中心、德居里公園、媽祖宮廣場等項目建設,大大地改善了鄉村生態生活環境,全面提升村民的生活質量。

僑胞捐資2000多萬元支持家鄉公益

近年來,蓬中村通過創新僑務方式和改善服務環境,建設“僑胞之家”和設立僑務聯絡機構,切實抓好僑務工作,并發揮僑力支持家鄉的建設發展,努力打響僑鄉品牌。旅外鄉親先后捐資2190多萬元,支持家鄉的公益事業,包括建設華僑學校、謝氏宗祠、老年人活動中心、鋪設村道、設立獎學基金和扶貧助困等,僅正大集團家族先后捐款就達1200多萬元,2011年在海內外鄉親的倡議下,成立了蓬中村慈善會,捐款總額近600萬元。同時,還有一些僑胞回鄉投資設廠,創辦企業,促進家鄉的經濟建設迅速發展。

謝易初家族:根植鄉里 傳承大愛

蓬中村是著名的僑鄉,旅外鄉親近2萬人,他們情系桑梓,愛國愛鄉,為祖國家鄉做了大量的好事實事,而其中的佼佼者,就是正大集團家族。

蓬中村是正大集團創始人謝易初先生的故鄉。他是一位胸懷大志,卓有遠見的愛國華僑、實業家。他于1896年生于蓬中村一個貧苦農民家庭,1922年赴泰國謀生,在曼谷開設了一間種籽店,取名“正大莊”,開始了經營種籽的業務。幾經拼搏,白手起家創下了正大國際投資有限公司。經過兒女們的接力發展,現已成為東南亞著名的跨國企業。改革開放后,正大集團成為第一個進入國內投資的外資企業。

謝易初情系桑梓,從他給兒子們的取名中就體現了他的拳拳赤子之心。他把“正大中國”四個字嵌在四個兒子的名字中,分別取名謝正民、謝大民、謝中民、謝國民,并時刻教導自己的子孫永遠都不要忘記根在中國,要造福桑梓,為家鄉建設作貢獻。

1950年3月,他和夫人回國投身新中國建設,在國營白沙農場任職,先后擔任國營澄海農場技術員、副場長,國營白沙農場副場長,任職十四年期間,他一直把政府發給的薪資全部捐給農場辦福利。他還先后擔任澄海縣人大委員、縣僑聯主席,廣東省政協委員,全國僑聯委員等職,為僑務工作盡心盡力。1965年重回泰國。晚年,他熱心支持家鄉文化福利事業,先后出資參加捐建澄海縣華僑醫院、澄海華僑中學等。1983年在泰國病逝,終年87歲。

謝易初的子女秉承父輩愛國愛鄉遺風,先后捐資建設汕頭正大體育館、澄海華僑中學、易初科學館、外砂謝易初中學、蓬中華僑學校、謝氏大宗祠,參與各種扶貧濟困活動等。